~共生農業から始まる命の循環再生の道~

合同会社アクト CEO 藤原澄久

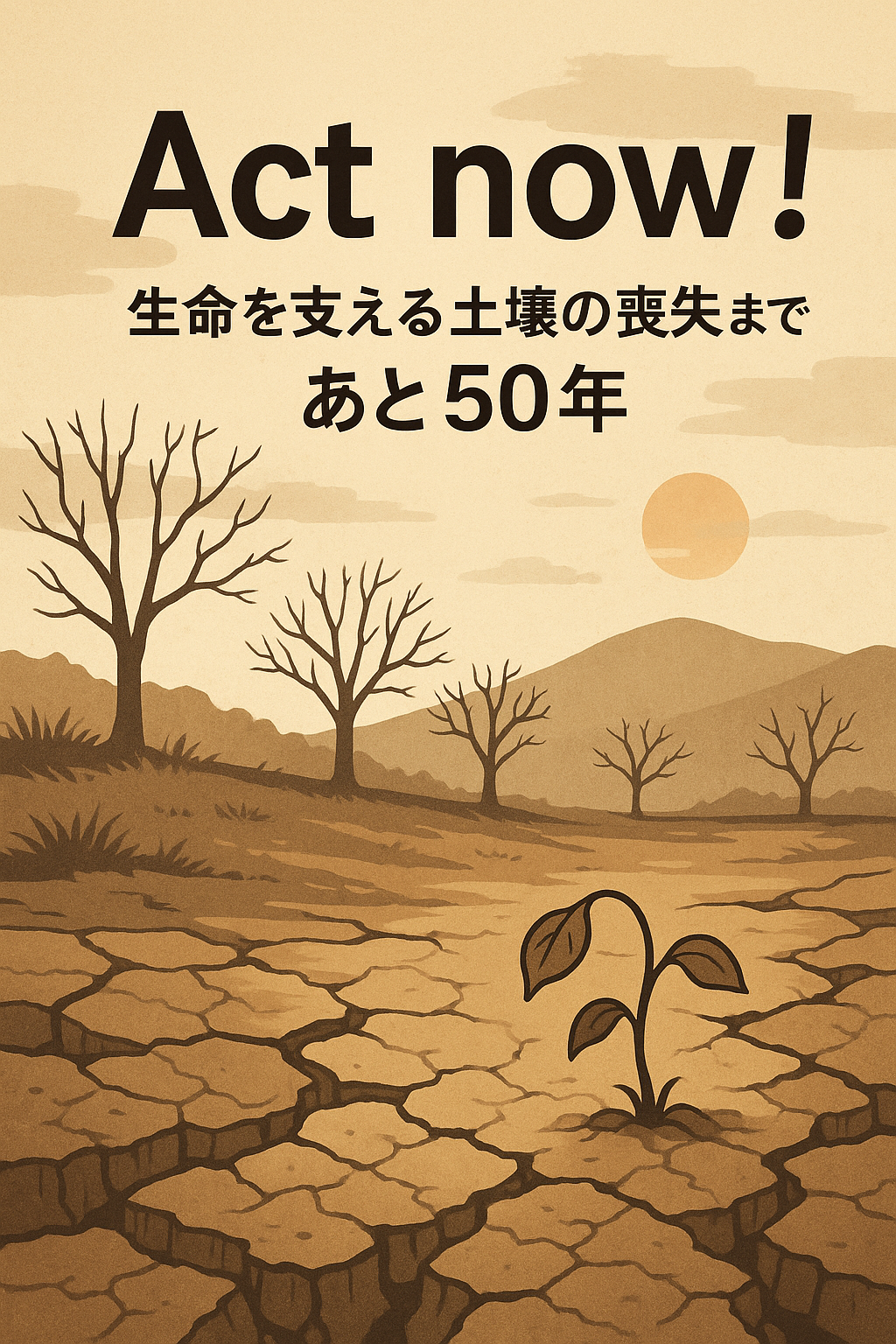

静かに、しかし確実に、この星の命の土台が壊れ始めている。

土壌。

それは、単なる砂や泥ではなく、すべての命の循環を支える、生命の揺りかごだ。

しかし、土壌の命は、静かに、確実に滅びつつある。

国連は警告する。 「このままでは、あと50年で世界の耕作地の大半以上が力を失う」と。

今、行動しなければならない。

Act now!

第1章 命の土壌──3億年の奇跡

「私たちが立つこの地面は、3億年かけて生まれた“命の器”だった。」

私たちは、土を当たり前のものだと思っている。 けれど、その土壌が、いかに長い時間をかけて命の循環を宿す存在になったかを知る人は少ない。

地球に植物が陸上に進出したのは約4億年前。 しかし、ただ陸に上がっただけでは、今のような豊かな森も、農業も、存在しえなかった。

鍵となったのは、菌類との共生だった。

植物は菌と手を取り合い、水や養分を効率的に得る仕組み──菌根共生──を獲得し、陸地に根を張ることができるようになった。

この関係性の中で、落ち葉や枯れ木が積もり、菌類や微生物がそれを分解し、有機物が蓄積されていく。

そうして初めて、“命を育む器”としての土壌が誕生したのだ。

土壌は、岩が砕けただけの無機物ではない。 数億年の生命活動の積み重ねが生み出した、循環する命の舞台である。

私たちが今、当たり前に踏みしめているその地面は、 太古の生命の営みが築き上げた“奇跡”そのものなのだ。

しかし今、その奇跡が、わずか100年の人間の営みによって崩壊しようとしている。

次章では、その100年の破壊の軌跡をたどる。

第2章 100年の破壊──緑の革命と土壌崩壊

「飢餓を救ったはずの革命が、土壌の命を奪っていた──。」

20世紀半ば、世界は深刻な食糧危機に直面していた。 人口爆発に対し、作物の収量は追いつかなかった。

この危機を救うために推進されたのが、 **緑の革命(Green Revolution)**だった。

- 高収量品種の開発

- 化学肥料と農薬の大量使用

- 灌漑技術と機械化農業の拡大

これにより、穀物生産量は劇的に向上し、何億人もの飢餓を救った。 人類にとって、偉大な勝利だった。

──だがその裏側で、命の土台である土壌は、静かに、確実に蝕まれていた。

緑の革命は、「与えれば育つ」という短期的な発想に基づいていた。

肥料を与えれば作物は育つ。 農薬で害虫を防げば収穫は守れる。 除草剤で雑草を排除すれば管理は楽になる。

効率と収量を最優先した結果、 **土壌は「ただの作物を育てる物質的な器」**として扱われるようになった。

しかし、土壌は単なる物理的な基盤ではない。 微生物たちが織りなす命のネットワークそのものだった。

このネットワークを無視して、 化学物質で短期的な収量だけを追い求めた結果──

- 土壌微生物の多様性が崩壊し、

- 腐植層が削られ、

- 土が脆く、命を支えられないものになっていった。

土壌が、生きる力を失い始めたのだ。

このような土壌劣化は、世界各地で深刻な現実となって表れている。

インドでは、過剰な化学肥料と地下水の汲み上げにより、土壌有機物が減少し、収量も頭打ちになっている。 中国東北部の黒土地帯では、風や水による浸食で肥沃な黒土が年々失われている。 日本の北海道や東北では、長年の化学肥料依存と深耕により腐植が枯渇し、連作障害が頻発している。

国連FAOは警告する。 **「地球の表土の約1/3がすでに劣化しており、毎年2,400億トンの土壌が失われている」**と。

このペースでは、2050年までに世界の耕作地の90%以上が劣化すると見込まれている。

次章では、この危機に立ち向かう「ACTスタイル」という新たな挑戦を紹介する。

第3章 ACTスタイル──命の循環を取り戻す挑戦

「土壌を ‘器’ ではなく ‘生命体’ として扱う、新しい農業のはじまり。」

世界中の政策が、土壌劣化という危機に向き合おうとしている。 しかし、多くは「農薬削減」や「有機物施用」など、手法レベルにとどまっている。

問題は、もっと根深い。

土壌が「栄養を与えれば育つただの器」だという考え方そのものを、変えなければいけない。

そこで登場するのが、ACTスタイルという考え方だ。

ACTとは、Action for Coexistence and Transformation(共生と変革のための行動)。

ACTスタイル農業は、 単に肥料や農薬を使わない農業ではない。

「土壌を命の循環体として捉え、微生物や菌類との共生を回復する」

──そんな視点から出発する。

植物をただ管理する対象ではなく、 土壌と命を分かち合うパートナーとして捉える。

土壌中に菌類を導入し、 落ち葉や木材チップなど自然素材を使ってマルチング(覆う)する。

さらに、菌類が分解活動を活性化させるよう、 少量の油粕や有機物を“着火剤”として与える。

こうして、 命の分解と循環が同時に進む生態系を農地の中に再現するのだ。

そして、このACTスタイルは農業にとどまらない。 腸内環境(腸内微生物)や皮膚常在菌など、 人間の体内外にも共通する“命の循環”に着目し、 腸活やスキンケアなど、暮らし全体に展開されている。

命は単体で存在しない。 菌と、微生物と、他の命と支え合ってこそ、健やかに循環する。

ACTスタイルとは、 その共生の哲学を実践するライフスタイルそのものなのだ。

次章では、実際にACTスタイルがもたらした農業の変化── そして未来への可能性について掘り下げていく。

第4章 生命を守る農業──ACTスタイルが拓く未来

「農業は“環境破壊の加害者”から、

“地球再生の担い手”へと進化できる。」

ACTスタイルを導入した農地では、驚くべき現象が次々と報告されている。

化学肥料を与えずとも、植物が濃い緑の葉を広げ、 農薬を使わずとも、病気に強くしなやかに育つ。

なぜか?

それは、菌類や微生物による分解・循環のネットワークが土壌に戻ってきたからだ。

根が張る場所には、無数の菌糸が広がり、 有機物をゆっくり分解して養分を届け、 他の微生物とのやりとりで病原菌の侵入を防いでいる。

まさに、農地の中に「小さな森」が再生されているような光景だ。

農薬も、除草剤も、化学肥料も、 もとはと言えば「失われた自然の機能を人間が肩代わりしてきたもの」だった。

ならば── その機能を、土壌自身がもう一度取り戻せばいい。

それが、ACTスタイルが示す「命の循環を回復する農業」だ。

このような農業は、単に持続可能なだけではない。

- 化学物質に頼らないことで生産コストが抑えられ、

- 土壌が豊かになればなるほど作物の風味も高まり、

- 命を支えるという“やりがい”が農家の誇りとなる

農業が、命を搾取する産業から、命を再生する営みに生まれ変わる── その可能性が、ACTスタイルにはある。

農業が変われば、地域が変わる。

農村は、ただの労働現場ではなく、 人と自然がつながり合い、未来を育てる“学びと癒しの場”になる。

そして、その風景は、 今を生きる子どもたちに、「命とは何か」「自然とは何か」を語り継ぐ舞台となる。

ACTスタイルの農業は、未来の命を守る第一歩だ。

次章では、その命の循環を未来へどう繋ぐか── 教育や都市生活とも連動する、未来社会のあり方を展望していく。

第5章 命の循環を未来へ

「この星の未来は、今を生きる私たちの行動で決まる。」

土壌の再生は、農業だけの話ではない。 それは、人と自然との関係性を見つめ直し、社会のあり方そのものを問い直す営みだ。

教育の現場では、命のつながりを体感できる“生きた学び”が求められている。 畑で土に触れ、植物の成長を見守り、微生物の営みに気づく。 その体験は、教科書では決して教えられない命の授業になる。

また、都市に暮らす人々にとっても、ACTスタイルは無関係ではない。 都会の屋上やベランダでも、微生物と共にある土づくりは可能だ。

食を選ぶこと、土を知ること、発酵を取り入れること。 それらの小さな選択が、命の循環に加わる第一歩になる。

今、私たちに求められているのは、 「誰かが変えてくれる」のを待つことではなく、自ら動き出すことだ。

未来は、行動の先にしかない。

私たちが目指すべきは、

- すべての命が共に生きる地球、

- 土壌が息づき、作物が自然に育ち、

- 人が自然の一部として健やかに暮らす社会

それは、夢ではない。

Act now──その一歩が、命の未来をつくる。

巻末付録:ACTスタイル実践ガイド(土壌版)

1.ACTスタイル農業の基本理念

ACTスタイル農業とは──

✅ 土壌を「作物を育てるための物質的な器」ではなく、 ✅ 「命を育み、循環させる生命の器」として育むこと。

農業を、自然破壊から生命再生へと変える。 それが、ACTスタイル農業の使命だ。

基本理念は、たった三つ:

- 共生──自然と微生物と人が支え合う環境を整えること

- 循環──資源を奪うのではなく、命を巡らせる仕組みをつくること

- 再生──土壌の生命力を回復し、未来につなぐこと

2.ACTスタイル農業の導入ステップ

ステップ1:土壌のリセットと呼吸の回復

- 過度な耕うんをやめる

- 除草剤・農薬・化学肥料の使用を最小限に抑える(段階的でOK)

- 地表を守るために、木質チップや落ち葉などでマルチングを施す

- 裸地をつくらず、微生物のすみかを守る

まずは、土壌に「休む」ことを許し、呼吸を取り戻させる。

ステップ2:生命ネットワークの再起動

- 土壌に共生菌(菌根菌や腐朽菌)を導入する(市販資材でも自然採取でもOK)

- 土壌に優しい植物性有機物(油粕等)を少量投入する (未完熟の動物性堆肥は有害菌リスクがあり、完熟堆肥も栄養価が低いため初心者には推奨しない)

- 化学肥料に頼らず、微生物と植物の力で栄養循環をつくる

ステップ3:作物と土壌の共生栽培

- 単作ではなく、多様性のある植栽(コンパニオンプランツ)を意識する

- 根圏物質を通じて、作物自身が微生物を育てる

- 収穫後も根を残し、命を土中に繋げる

作物は、土壌の一部として命を巡らせる存在へ。

ステップ4:自然のサインを読み取る

- 雑草、虫、土の匂い、作物の色──自然が発するサインに耳を傾ける

- 化学に頼らず、微生物や土壌の状態を観察して調整する

- 他の生物の立場で想像してみる

自然との対話こそが、命の循環を取り戻す道標だ。

3.まず、ここから始めよう

すべてを一度に完璧にする必要はない。

- まず、自分の手の届く一坪から。

- まず、一種類の作物から。

- まず、農薬や化学肥料を少し減らすところから。

どんなに小さな一歩でも、 命の循環に向かう方向へ動き出すことが、すべてを変える第一歩だ。

そして── あなたが動けば、必ず命の循環も動き出す。

Act now!──命をめぐらせる一歩を、ここから踏み出そう。

コメント